|

Schubert Piano Sonata No.21 in B flat, D.960

Wilhelm Kempff(Piano) 1967,01 Stereo Beethoven-Saal, Hannover |

모두 안녕, 나는 조용히 떠난다네

슈베르트, 피아노 소나타 21번 B플랫장조

· 1828년 9월에 작곡한 세 곡의 유작 소나타 중에서 마지막 곡.

· 슈베르트가 남긴 피아노 소나타 중에서도 가장 슈베르트다운 걸작으로 손꼽힌다.

· 연주시간 약 40분

· 슈베르트가 남긴 피아노 소나타 중에서도 가장 슈베르트다운 걸작으로 손꼽힌다.

· 연주시간 약 40분

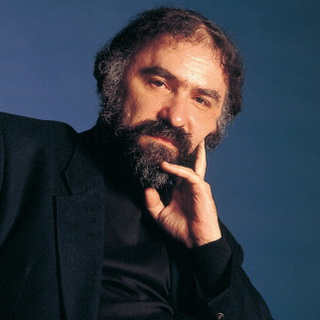

어떤 이가 “미스 터치를 발견했다”고 떠벌이고 있었습니다. 30대 후반이나 40대 초반쯤 돼 보이는 남성이었습니다. 몇 해 전, 예술의전당 콘서트홀에서였습니다. 라두 루푸(1945~)의 연주회가 막 끝난 직후였습니다. 연주회장에 가면 가끔 이런 이들을 볼 수가 있습니다.

어떤 이가 “미스 터치를 발견했다”고 떠벌이고 있었습니다. 30대 후반이나 40대 초반쯤 돼 보이는 남성이었습니다. 몇 해 전, 예술의전당 콘서트홀에서였습니다. 라두 루푸(1945~)의 연주회가 막 끝난 직후였습니다. 연주회장에 가면 가끔 이런 이들을 볼 수가 있습니다. '털복숭이 아나키스트 라두 루푸 ▶

연주자도 사람인지라 실수를 할 때가 더러 있는 법이고, 이른바 대가들의 경우에도 그것은 마찬가지입니다. 이날 루푸도 두번의 눈에 띄는 실수가 있었습니다. 살아 있는 인간이 실제로 행하는 연주란 그런 것입니다. 한데 그 ‘약간의 실수’를 꼬투리로 자신의 ‘실력’(?)을 과시해보려는 사람들이 종종 눈에 띕니다.

그런 부류의 사람들이 한국의 ‘클래식 시장’에서 한 부분을 차지하고 있어 마음이 씁쓸할 때가 종종 있습니다.

루마니아 태생의 ‘털복숭이 아나키스트’라고도 불리지요. 워낙 인터뷰를 회피하기 때문에 언론이 그에게 붙여준 별명입니다. 이날 자신의 대표적인 레퍼토리인 슈베르트 곡을 연주했습니다. 《16개의 독일 춤곡 D.783》과 《4개의 즉흥곡 D.935》, 그리고 《피아노 소나타 21번 D.960》이었습니다. 물론 청중의 관심이 가장 쏠렸던 곡은 마지막으로 연주한 《소나타 21번》이었습니다. 앞에서 언급했다시피 슈베르트는 고작 31년의 짧은 생애를 살다 갔거니와, 이 곡은 슈베르트의 음악적 삶을 관통했던 ‘방랑’이라는 주제의 마지막 방점과도 같습니다. 세상을 떠나기 불과 두 달 전에 작곡되었다는 점에서 ‘세상과의 작별인사’라는 맥락으로 해석할 수도 있습니다.

물론 그의 유작 소나타는 19번부터 21번까지 모두 세 곡입니다. 거의 동시에 3곡을 작곡했습니다. 그런데 앞의 두 곡과 마지막 곡은 분위기가 사뭇 다릅니다. 앞의 두 곡에 슈베르트가 흠모했던 베토벤의 그림자가 짙게 드리워져 있다면, 마지막 곡에서는 보다 슈베르트적인 개성이 흘러넘친다고 볼 수 있습니다. 무슨 말일까요? 가령 여러 음악해설서에서는 19번 소나타의 조성이 ‘c단조’라거나, 베토벤의 변주곡에 등장하는 것과 흡사한 선율을 슈베르트가 사용하고 있다는 점 등을 거론하면서 ‘베토벤적’이라는 해석을 내리고 있습니다. 20번 소나타에 등장하는 ‘의외의 폭발력’도 베토벤적 스타일의 근거로 종종 거론됩니다.

하지만 이런 분석적인 설명에 너무 기가 죽을 필요는 없습니다. 그냥 음악을 들어보는 것만으로도 알 수 있기 때문입니다. 예컨대 베토벤은 음악적 모티브를 척척 쌓아올리면서 강렬한 다이내믹을 구사하는 곡들을 많이 썼습니다. 이 ‘구축성’은 음악을 듣다보면 자연스럽게 느껴지는 것입니다. 반면에 슈베르트는 ‘선율의 흐름’을 자연스럽게 따라가는 곡들을 많이 썼습니다. 그래서 베토벤의 음악이 ‘기악적’이라면 슈베르트의 음악은 ‘성악적’이라고 할 수 있습니다. 물론 이 얘기를 베토벤과 슈베르트의 모든 음악에 기계적으로 적용해선 안 되겠지요. 그들의 음악과 친해지기 위해 대략의 윤곽을 살피는 ‘수단’ 쯤으로 여겨주시기 바랍니다.

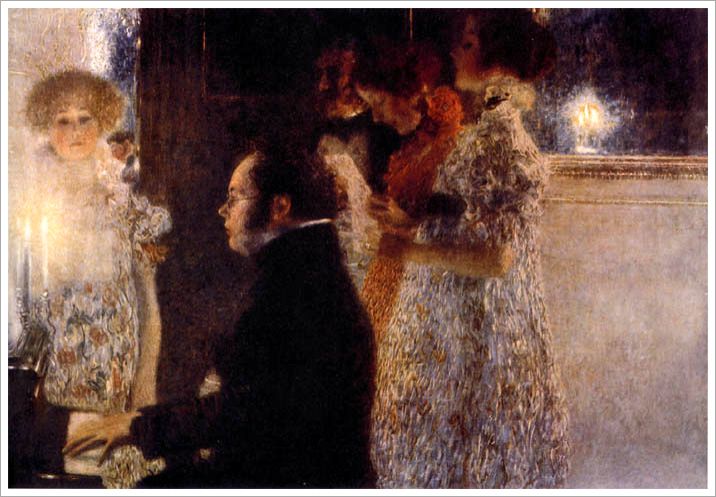

구스타프 클림트의 <피아노 앞의 슈베르트 II>

다시 말해 슈베르트의 《소나타 21번》은 입으로 따라 부르기가 좋습니다. 1악장 시작부터 그렇습니다. 오른손이 연주하는 첫머리의 선율은 애잔하기 이를 데 없는 노랫가락입니다. 이어서 8마디 째에 접어드는 순간, 왼손이 ‘두르르릉’하면서 저음의 트릴을 연주하지요. 오른손과 왼손이 만들어내는 이 절묘한 첫 장면은 ‘이제 모두 안녕, 나는 조용히 떠난다네’라는 노랫말처럼 들려옵니다. 아마 여러분도 이 곡을 자주 듣다보면, 그렇게 마음속으로 어떤 노랫말이 떠오를지 모릅니다.

2악장은 더욱 애잔합니다. 슈베르트의 《소나타 21번》에서 가장 아름다우면서 약간 몽환적인 악장입니다. 방랑에 나섰지만 아무 데도 갈 곳 없는 나그네의 슬픔이 진하게 배어 있습니다. 주제로 제시한 선율을 반복하고 또 반복합니다. 특히 고개를 툭 떨구면서 잦아드는 마지막의 ‘소멸’은 슈베르트의 못 다 핀 생애를 자꾸만 반추하게 만들지요.

이어지는 3악장은 약간 빠른 템포의 스케르초입니다. 하지만 슈베르트는 베토벤적인 씩씩함과는 거리가 먼 ‘농담’을 들려줍니다. 오히려 모차르트적 기풍을 살짝 느껴지는 온화하고 영롱한 스케르초라고 해야겠습니다. 마지막 4악장은 경쾌한 주제를 제시하면서 시작하지요. 어떤 때는 빠르게, 또 어떤 때는 약간 느리게 주제를 반복하면서 음악의 규모를 키워갑니다. 특히, 이 소나타의 마지막 방점. 점점 속도를 끌어올리며 크레센도crescendo(점점 세게)하다가 마침내 폭발하는 연타는 단호하고 장엄합니다.

이 곡은 의심할 바 없이, 슈베르트가 남긴 피아노 음악 가운데 가장 슈베르트다운 걸작으로 꼽힙니다. 그렇게 마지막 소나타로 세상과 작별을 고한 슈베르트는 1828년 11월 18일, 병세가 악화돼 정신착란 증세를 보입니다. 둘째형의 집 지하실에 기거하고 있던 그는 자신을 베토벤으로 착각한 채 헛소리를 했습니다. 그렇게 발작을 일으킨 지 하루 만에 눈을 감았지요. 그의 사인은 오랫동안 ‘티푸스’로 알려져 왔지만, 독일의 내과의사 디터 케르너는 『위대한 음악가들의 삶과 죽음』(2001년, 폴리포니)이라는 책에서 ‘매독’ 때문에 세상을 떠났다고 밝히고 있습니다.

추천음반

|

1. 빌헬름 켐프(Wilhelm Kempff) | 1967년 | DG 켐프(1895~1991)가 일흔을 넘겼을 때의 연주다. 일체의 과장된 해석을 배제한 채, 매우 단아하게 슈베르트의 독백을 펼쳐간다. 1악장 첫 소절부터 가슴이 아릿하지만, 그 어디에도 감정의 과잉을 쏟아내는 장면은 없다. 어떤 이들은 이 연주를 들으면서 음악의 진행이 너무 내향적이라고 느낄지도 모르겠다. 마치 애잔한 한숨처럼, 가느다랗게 흘러나오는 피아노의 음향에 답답함을 느낄 수도 있겠다. 하지만 어쩌겠는가. 그것이 바로 슈베르트인 것을. 켐프가 연주하는 슈베르트의 마지막 소나타는 잔잔한 애상으로 충만하다. 단박에 듣는 이를 사로잡진 않지만, 듣고 또 듣다 보면 점점 빛을 발하는 ‘평생의 음반’이다. 함께 수록한 ‘악흥의 순간 D.780’ 등도 잊을 수 없는 명연이다. 만약 딱 한 장의 음반을 사야 한다면 바로 이것을 권한다. |

|

2. 알프레트 브렌델(Alfred Brendel ) | 1971년, 1988년 | Philips

브렌델은 이 곡을 필립스의 스튜디오에서 두번 녹음했다. 하나는 1971년, 또 하나는 1988년에 이뤄졌다. 모두 좋은 연주다. 해석상에 큰 차이가 느껴지지도 않는다. 켐프가 단아하고 쓸쓸하게 노래한다면 브렌델은 무엇인가 생각이 많은 연주를 들려준다. 켐프가 문장의 흐름에 집중한다면 브렌델은 단어 하나하나의 의미를 곱씹는다. 음색은 브렌델이 켐프에 비해 좀더 영롱하다. 슈베르트의 마지막 소나타를 애잔한 노래로 듣고 싶다면 켐프를, 한 편의 서사적인 문학으로 음미하고 싶다면 브렌델이 더 적절하겠다. 브렌델은 이 곡을 라이브 레코딩으로도 남겨놓고 있는데, 그중 하나가 2주 전에 소개했던 고별 연주회 실황 |

|

3. 예브게니 코롤리오프(Evgeni Koroliov) | 1995년 | TACET

1949년생인 코롤리오프는 ‘출신 성분’으로 보자면 의심할 바 없이 러시안 피아니즘의 적자다. 하지만 그의 연주는 우리가 흔히 생각하는 러시아풍에서 꽤 벗어나 있다. 바흐에서 쇼스타코비치와 알반 베르크에 이르기까지 폭넓은 스펙트럼을 보여온 그의 연주는 어느 것이나 절제와 균형을 잃지 않는다. 물론 슈베르트의 ‘소나타 21번’을 수록한 음반에서도 마찬가지다. 다만, 앞서 언급한 녹음들에 비해 좀더 과감한 다이내믹을 구사한다는 점은 참고할 필요가 있다. 켐프나 브렌델에 비해 드라마틱한 분위기를 풍기는 것은 물론이거니와, 종종 탐미적 태도를 엿볼 수도 있다. 깊이 있는 사색을 잃지 않으면서 화려한 색채감을 동시에 드러내는 연주라고 할 수 있겠다. 국내에 폭넓게 알려지진 않았지만, 일부 애호가들에게 열렬한 지지를 받는 음반이다. |