INTRODUCTION

Total Time 01:11:16

〈요한 수난곡〉은 〈마태 수난곡〉과 더불어 바로크 시대 수난곡을 대표하는 걸작으로 꼽힌다. 군중의 시선에서 바라본 예수의 십자가 수난 과정이 밀도 있고 긴장감 넘치게 전개되며, 군중의 심정을 대변한 합창이 극적인 감동을 더한다. 《요한 수난곡(Johannespassion)》은 바흐가 작곡했다는 5개의 수난곡 중 《마태오 수난곡》과 함께 완전한 형태로 남아 있는 곡이다.

바흐는 생의 거의 대부분을 종교 음악에 바치고 있었다. 특히 종교 성악곡이 굉장히 많은 비중을 차지하는데, 바흐는 5개의 수난곡을 남겼다고 하지만, 앞서 언급한 바대로 지금은 마태수난곡과 요한 수난곡만이 완전한 형태로 남아있다. '요한수난곡'은 《요한복음》, 코랄, 가사, 자유시 등에 의한 예수 그리스도의 수난을 노래한 40곡으로 이루어져 있다. 바흐가 라이프찌히의 성 토마스 교회 합창단이었을 때 교회의 의례에 사용하기 위해 1722년부터 1723년의 겨울에 걸쳐 완성한 곡이다. 첫 번째 연주는 1723년 3월 26일이었다.

1부는 배신과 포박, 2부는 바흐 자신과 시인 브로케스의 수난사에 의한 것으로 연주에 2시간 이상을 요하는 대작이다. 오늘날에까지 크리스마스나 부활절에 구미 각지에서 연주되고 있다. 이 곡에는 바흐의 신앙과 바로크 양식에 뚜렷이 나타나는 그 당시 미학 개념의 효과이론이 잘 표현되어 있는 작품으로서 슬픔, 분노, 기쁨, 공포 등과 같은 인간의 희/노/애/락의 감정을 적절하게 음악으로 표현하여 커다란 감동을 일으키는 데 성공하고 있다. 이 '요한 수난곡'에서도 마태오 수난곡처럼 바흐 음악의 미학적 특징들, 즉 논리성, 정화된 투명성, 명상적인 개성 이외에도 상징적인 표현들과 묘사적인 음의 사용이 효과적으로 적절하게 나타나 있다.

수난곡의 백미, 〈요한 수난곡〉

수난곡이란 예수 그리스도가 십자가에 못 박히는 사건을 주제로 쓴 종교 오라토리오로, 주로 부활절 직전의 고난주간에 연주된 작품이었다. 바흐는 그의 생애 동안 모두 다섯 개의 수난곡을 완성했는데, 지금은 〈요한 수난곡〉과 〈마태 수난곡〉만이 전해지고 있다. 이 중에서 〈요한 수난곡〉은 〈마태 수난곡〉 보다 3년 먼저 작곡되었으며, 1724년 라이프치히 토마스 교회의 성 금요 예배를 위해 만들어진 곡으로, 치밀한 구성과 깊은 종교 정신이 반영된 바흐의 수작으로 꼽힌다.

성 토마스 교회

〈요한 수난곡〉은 성 토마스 교회의 성 금요일 예배를 위해 작곡되었다.

밀도 있게 전개되는 극적 사건

〈요한 수난곡〉의 가사는 요한복음서 18장과 19장에 기록된 내용을 바탕으로 여기에 함부르크 시의원이었던 바르톨트 하인리히 브로케스가 쓴 〈세상의 죄를 위해 수난 당하시고 죽으신 예수〉 등 여러 작가의 종교시에서 바흐가 직접 발췌해 구성한 것으로 알려져 있다. 〈마태 수난곡〉에 비해 좀 더 속도감 있게 극적인 사건에 집중하기 때문에, 곡 전반에 걸쳐 팽팽한 긴장감이 감돈다. 보통 수난곡의 중간 부분에 설교가 들어가는 당시의 예배 관례에 따라 전체가 두 부분으로 나뉘고, 주요 등장인물로는 소프라노와 알토, 테너, 베이스에서 뽑은 네 명의 독창자 외에 성경을 낭독하며 해설자 역할을 하는 복음사가(福音史家, Evangelists), 그리고 예수와 빌라도, 베드로 등이 등장한다.

성 토마스 교회에서 오르간을 연주하며 교회의 음악 학교 수업을 진행하는 바흐

바흐의 〈요한 수난곡〉 악보는 바흐의 둘째 아들인 칼 필립 엠마누엘 바흐가 물려받았다. 1769년 자신이 〈마태 수난곡〉을 작곡하게 되자, 아버지 대 바흐의 〈요한 수난곡〉의 일부분을 활용하기도 했다. 뿐만 아니라 고전주의 시대의 음악가들도 여러 경로를 통해 대 바흐의 〈요한 수난곡〉 몇 개 악장은 알고 있었다. 특히 베토벤은 자신의 첼로 소나타 Op. 69를 작곡하면서 1악장 발전부에다 〈요한 수난곡〉의 제30곡 알토의 아리아 ‘다 이루어졌도다(Es ist vollbracht)’를 인용하기도 했다. 하지만 바흐가 남긴 두 곡의 수난곡, 〈마태 수난곡〉과 〈요한 수난곡〉은 바흐가 세상을 떠난 후로 두 곡 모두 오랜 시간 잊혀 있었다. 사장될 위기에 있던 두 곡의 수난곡은 19세기에 와서야 빛을 보게 되는데, 먼저 1829년 3월 11일, 멘델스존이 〈마태 수난곡〉의 악보를 재발굴해 다시 연주함으로써, 수난곡을 비롯한 바흐 작품에 대한 관심을 불러 일으켰다. 이후 멘델스존의 친구이자 경쟁자였던 칼 프리드리히 룽겐하겐(Carl Friedrich Rungenhagen)에 의해 4년 뒤인 1833년에 부활했다.

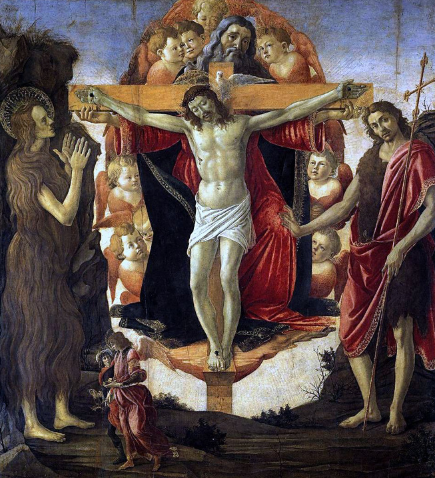

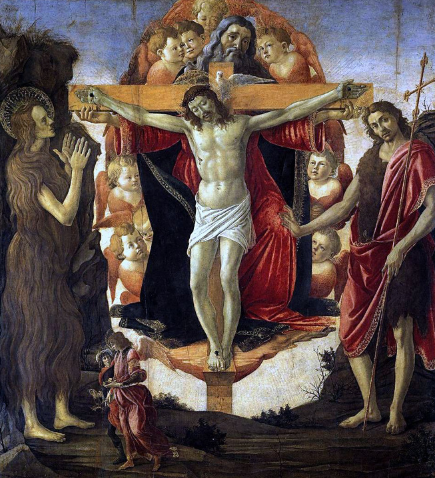

산드로 보티첼리, 〈마리아 막달레나, 사도 요한, 토비아스, 천사와 함께 있는 성 삼위일체〉(1491~1493)

군중의 심정을 대변한 극적인 합창 사용

〈요한 수난곡〉은 총 마흔 곡으로 구성되었으며, 1부가 14곡, 2부가 26곡으로 구성되어 있다. 1부는 유다의 배반, 제사장 가야바의 심문, 그리고 베드로의 부인이라는 세 가지 커다란 사건으로 구성되어 있으며, 2부는 예수가 빌라도 앞에서 심문을 당하는 장면, 골고다로 연행돼 형벌당하는 장면, 임종하는 장면, 그리고 매장까지 네 개의 장면으로 구분될 수 있다. 일반적으로 수난곡의 주요 내용이 되는 십자가 사건은 마태, 마가, 누가, 그리고 요한복음에 모두 등장하지만 특별히 요한복음은 예수나 제자들이 아닌, 군중의 시각과 행동에 초점을 맞추어 서술하고 있다는 점에서 특징적이라고 할 수 있으며, 바흐는 이러한 요한복음의 특성을 살리기 위해서, 작품 전체에 군중의 합창을 중요하게 부각시키고 있다.

바흐의 의도는 첫 곡으로 등장하는 군중들의 합창, ‘주여, 이 땅의 영예로운 통치자여’에서도 잘 드러난다. 먼저, 복음사가의 레치타티보와 합창이 번갈아 등장하는 두 번째 곡은, 모여드는 군사를 향해 ‘누구를 찾고 있는가’라고 외치는 예수의 질문과, ‘나사렛의 예수’라고 대답하는 군중들의 대화로 이어지며, 이들의 대화는 다섯 번째 곡에서 ‘내가 바로 그 사람이다’라고 노래하는 예수의 아리아로 마무리된다. 1부의 마지막 장면인 열두 번째 곡에서 열네 번째 곡까지는 군중에 둘러싸여 의심을 받던 예수의 제자 베드로가 예수를 모른다고 부인하는 장면으로, 열세 번째 곡인 베드로의 아리아 ‘아아, 나의 마음이여, 너는 결국 어디로 가고 싶은 것인가’는 갈등에 빠진 베드로의 인간적인 고뇌가 잘 드러나 있는 명곡으로 꼽히고 있다.

2부는 예수가 빌라도 앞에서 심문을 당하는 장면으로 시작되는데, 이후 예수의 십자가형이 집행되는 스물세 번째 곡부터 스물여덟 번째 곡까지에서 비장함과 음울한 분위기가 한층 고조된다. 예수가 사형 집행장인 골고다 언덕으로 향하는 장면을 묘사한 레치타티보가 이후에 등장하는 소프라노와 알토, 테너가 3중창 아리아 ‘십자가를 지고 언덕으로’, 십자가에 달린 예수 그리스도를 바라보는 군중들의 심정이 담긴 26곡은 헤르베르거의 코랄 선율을 빌려온 것으로, ‘내 마음 속에는 당신의 이름과 십자가만이 언제나 빛나고 있습니다’라고 노래하면서, 예수 그리스도의 죽음에 대한 안타까움을 담아내며, 골고다 언덕에서의 마지막 장면은, 죽기 전 마지막으로 어머니 마리아를 제자인 요한에게 부탁하는, 예수 그리스도의 애틋한 심정을 담은 두 곡의 레치타티보와 코랄로 마무리된다.

스물아홉 번째 곡부터 서른일곱 번째 곡까지는 레치타티보와 아리아들이 반복되면서 예수가 마지막으로 임종하는 모습을 그리고 있다. 요한복음의 각각의 성경 구절이 대화하듯 펼쳐지면서 ‘모든 것은 끝나고 병든 영혼을 위로하라’, ‘예수여, 죽은 후에도 한없이 살아계시니’와 같은 슬픔의 아리아들이 이어진 후에는 ‘우리가 그리스도의 수난을 기억하오니’라고 고백하는 합창으로 마무리된다. 서른여덟 번째 곡부터 세 곡은 군중들의 예수의 시신을 무덤에 안장하는 마지막 장면을 구성하고 있으며, 그 중에서도 일명 ‘매장가’라고 불리는 서른아홉 번째 합창 ‘편안히 쉬기를, 거룩한 시신이여’는 작품의 실질적인 피날레를 담당하는 유명한 곡이다.

Choir and Bach Ensemble of The Europachorakademie

Hoshard Daus, Conductor

Hoshard Daus, Conductor

Hellen Kwon, Soprano

Ursula Eittinger, Mezzo-Soprano / Alto

Lothar Odinus, Tenor

Wolfgang Newerla, Baritone

Peter Lika, Bass

Ursula Eittinger, Mezzo-Soprano / Alto

Lothar Odinus, Tenor

Wolfgang Newerla, Baritone

Peter Lika, Bass

Total Time 01:11:16

Bach : Johannes Passion(Highlights) BWV245

〈요한 수난곡〉은 〈마태 수난곡〉과 더불어 바로크 시대 수난곡을 대표하는 걸작으로 꼽힌다. 군중의 시선에서 바라본 예수의 십자가 수난 과정이 밀도 있고 긴장감 넘치게 전개되며, 군중의 심정을 대변한 합창이 극적인 감동을 더한다. 《요한 수난곡(Johannespassion)》은 바흐가 작곡했다는 5개의 수난곡 중 《마태오 수난곡》과 함께 완전한 형태로 남아 있는 곡이다.

바흐는 생의 거의 대부분을 종교 음악에 바치고 있었다. 특히 종교 성악곡이 굉장히 많은 비중을 차지하는데, 바흐는 5개의 수난곡을 남겼다고 하지만, 앞서 언급한 바대로 지금은 마태수난곡과 요한 수난곡만이 완전한 형태로 남아있다. '요한수난곡'은 《요한복음》, 코랄, 가사, 자유시 등에 의한 예수 그리스도의 수난을 노래한 40곡으로 이루어져 있다. 바흐가 라이프찌히의 성 토마스 교회 합창단이었을 때 교회의 의례에 사용하기 위해 1722년부터 1723년의 겨울에 걸쳐 완성한 곡이다. 첫 번째 연주는 1723년 3월 26일이었다.

1부는 배신과 포박, 2부는 바흐 자신과 시인 브로케스의 수난사에 의한 것으로 연주에 2시간 이상을 요하는 대작이다. 오늘날에까지 크리스마스나 부활절에 구미 각지에서 연주되고 있다. 이 곡에는 바흐의 신앙과 바로크 양식에 뚜렷이 나타나는 그 당시 미학 개념의 효과이론이 잘 표현되어 있는 작품으로서 슬픔, 분노, 기쁨, 공포 등과 같은 인간의 희/노/애/락의 감정을 적절하게 음악으로 표현하여 커다란 감동을 일으키는 데 성공하고 있다. 이 '요한 수난곡'에서도 마태오 수난곡처럼 바흐 음악의 미학적 특징들, 즉 논리성, 정화된 투명성, 명상적인 개성 이외에도 상징적인 표현들과 묘사적인 음의 사용이 효과적으로 적절하게 나타나 있다.

수난곡의 백미, 〈요한 수난곡〉

수난곡이란 예수 그리스도가 십자가에 못 박히는 사건을 주제로 쓴 종교 오라토리오로, 주로 부활절 직전의 고난주간에 연주된 작품이었다. 바흐는 그의 생애 동안 모두 다섯 개의 수난곡을 완성했는데, 지금은 〈요한 수난곡〉과 〈마태 수난곡〉만이 전해지고 있다. 이 중에서 〈요한 수난곡〉은 〈마태 수난곡〉 보다 3년 먼저 작곡되었으며, 1724년 라이프치히 토마스 교회의 성 금요 예배를 위해 만들어진 곡으로, 치밀한 구성과 깊은 종교 정신이 반영된 바흐의 수작으로 꼽힌다.

성 토마스 교회

〈요한 수난곡〉은 성 토마스 교회의 성 금요일 예배를 위해 작곡되었다.

밀도 있게 전개되는 극적 사건

〈요한 수난곡〉의 가사는 요한복음서 18장과 19장에 기록된 내용을 바탕으로 여기에 함부르크 시의원이었던 바르톨트 하인리히 브로케스가 쓴 〈세상의 죄를 위해 수난 당하시고 죽으신 예수〉 등 여러 작가의 종교시에서 바흐가 직접 발췌해 구성한 것으로 알려져 있다. 〈마태 수난곡〉에 비해 좀 더 속도감 있게 극적인 사건에 집중하기 때문에, 곡 전반에 걸쳐 팽팽한 긴장감이 감돈다. 보통 수난곡의 중간 부분에 설교가 들어가는 당시의 예배 관례에 따라 전체가 두 부분으로 나뉘고, 주요 등장인물로는 소프라노와 알토, 테너, 베이스에서 뽑은 네 명의 독창자 외에 성경을 낭독하며 해설자 역할을 하는 복음사가(福音史家, Evangelists), 그리고 예수와 빌라도, 베드로 등이 등장한다.

성 토마스 교회에서 오르간을 연주하며 교회의 음악 학교 수업을 진행하는 바흐

바흐의 〈요한 수난곡〉 악보는 바흐의 둘째 아들인 칼 필립 엠마누엘 바흐가 물려받았다. 1769년 자신이 〈마태 수난곡〉을 작곡하게 되자, 아버지 대 바흐의 〈요한 수난곡〉의 일부분을 활용하기도 했다. 뿐만 아니라 고전주의 시대의 음악가들도 여러 경로를 통해 대 바흐의 〈요한 수난곡〉 몇 개 악장은 알고 있었다. 특히 베토벤은 자신의 첼로 소나타 Op. 69를 작곡하면서 1악장 발전부에다 〈요한 수난곡〉의 제30곡 알토의 아리아 ‘다 이루어졌도다(Es ist vollbracht)’를 인용하기도 했다. 하지만 바흐가 남긴 두 곡의 수난곡, 〈마태 수난곡〉과 〈요한 수난곡〉은 바흐가 세상을 떠난 후로 두 곡 모두 오랜 시간 잊혀 있었다. 사장될 위기에 있던 두 곡의 수난곡은 19세기에 와서야 빛을 보게 되는데, 먼저 1829년 3월 11일, 멘델스존이 〈마태 수난곡〉의 악보를 재발굴해 다시 연주함으로써, 수난곡을 비롯한 바흐 작품에 대한 관심을 불러 일으켰다. 이후 멘델스존의 친구이자 경쟁자였던 칼 프리드리히 룽겐하겐(Carl Friedrich Rungenhagen)에 의해 4년 뒤인 1833년에 부활했다.

산드로 보티첼리, 〈마리아 막달레나, 사도 요한, 토비아스, 천사와 함께 있는 성 삼위일체〉(1491~1493)

군중의 심정을 대변한 극적인 합창 사용

〈요한 수난곡〉은 총 마흔 곡으로 구성되었으며, 1부가 14곡, 2부가 26곡으로 구성되어 있다. 1부는 유다의 배반, 제사장 가야바의 심문, 그리고 베드로의 부인이라는 세 가지 커다란 사건으로 구성되어 있으며, 2부는 예수가 빌라도 앞에서 심문을 당하는 장면, 골고다로 연행돼 형벌당하는 장면, 임종하는 장면, 그리고 매장까지 네 개의 장면으로 구분될 수 있다. 일반적으로 수난곡의 주요 내용이 되는 십자가 사건은 마태, 마가, 누가, 그리고 요한복음에 모두 등장하지만 특별히 요한복음은 예수나 제자들이 아닌, 군중의 시각과 행동에 초점을 맞추어 서술하고 있다는 점에서 특징적이라고 할 수 있으며, 바흐는 이러한 요한복음의 특성을 살리기 위해서, 작품 전체에 군중의 합창을 중요하게 부각시키고 있다.

바흐의 의도는 첫 곡으로 등장하는 군중들의 합창, ‘주여, 이 땅의 영예로운 통치자여’에서도 잘 드러난다. 먼저, 복음사가의 레치타티보와 합창이 번갈아 등장하는 두 번째 곡은, 모여드는 군사를 향해 ‘누구를 찾고 있는가’라고 외치는 예수의 질문과, ‘나사렛의 예수’라고 대답하는 군중들의 대화로 이어지며, 이들의 대화는 다섯 번째 곡에서 ‘내가 바로 그 사람이다’라고 노래하는 예수의 아리아로 마무리된다. 1부의 마지막 장면인 열두 번째 곡에서 열네 번째 곡까지는 군중에 둘러싸여 의심을 받던 예수의 제자 베드로가 예수를 모른다고 부인하는 장면으로, 열세 번째 곡인 베드로의 아리아 ‘아아, 나의 마음이여, 너는 결국 어디로 가고 싶은 것인가’는 갈등에 빠진 베드로의 인간적인 고뇌가 잘 드러나 있는 명곡으로 꼽히고 있다.

2부는 예수가 빌라도 앞에서 심문을 당하는 장면으로 시작되는데, 이후 예수의 십자가형이 집행되는 스물세 번째 곡부터 스물여덟 번째 곡까지에서 비장함과 음울한 분위기가 한층 고조된다. 예수가 사형 집행장인 골고다 언덕으로 향하는 장면을 묘사한 레치타티보가 이후에 등장하는 소프라노와 알토, 테너가 3중창 아리아 ‘십자가를 지고 언덕으로’, 십자가에 달린 예수 그리스도를 바라보는 군중들의 심정이 담긴 26곡은 헤르베르거의 코랄 선율을 빌려온 것으로, ‘내 마음 속에는 당신의 이름과 십자가만이 언제나 빛나고 있습니다’라고 노래하면서, 예수 그리스도의 죽음에 대한 안타까움을 담아내며, 골고다 언덕에서의 마지막 장면은, 죽기 전 마지막으로 어머니 마리아를 제자인 요한에게 부탁하는, 예수 그리스도의 애틋한 심정을 담은 두 곡의 레치타티보와 코랄로 마무리된다.

스물아홉 번째 곡부터 서른일곱 번째 곡까지는 레치타티보와 아리아들이 반복되면서 예수가 마지막으로 임종하는 모습을 그리고 있다. 요한복음의 각각의 성경 구절이 대화하듯 펼쳐지면서 ‘모든 것은 끝나고 병든 영혼을 위로하라’, ‘예수여, 죽은 후에도 한없이 살아계시니’와 같은 슬픔의 아리아들이 이어진 후에는 ‘우리가 그리스도의 수난을 기억하오니’라고 고백하는 합창으로 마무리된다. 서른여덟 번째 곡부터 세 곡은 군중들의 예수의 시신을 무덤에 안장하는 마지막 장면을 구성하고 있으며, 그 중에서도 일명 ‘매장가’라고 불리는 서른아홉 번째 합창 ‘편안히 쉬기를, 거룩한 시신이여’는 작품의 실질적인 피날레를 담당하는 유명한 곡이다.

글 출처 : ⓒ 음악세계 & 음악사연구회(사)